平成19年の法改正によって制定された中型自動車免許(中型免許)の導入は運送業界に大きなメリットとなったものの、中型自動車免許(中型免許)で乗れる自動車の区分や免許の取得方法、教習の期間や免許所得費用などの情報は広くは知られていないと思います。

そこで、中型自動車免許(中型免許)について詳しい説明や教習の内容、合宿で免許を取ろうと考えたときに費用や時間はどれくらいかかるのかなどといった内容をご紹介します。

中型自動車免許(中型免許)とは?

中型自動車免許(以下中型免許)は平成19年6月に道路交通法改正によって免許の区分が変更された時に新しくできたもので、10トントラックやタンクローリーなどを運転できる大型自動車免許よりも、さらに小型のトラックを運転するために新しくできました。また、制度が変わる前に普通自動車運転免許を所得していた場合の免許区分は中型免許と分類されるものの、但し書きで「中型車は中型車(8t)に限る」と条件が記載されます。そのため、運転できる車には制限ができ、車両総重量は8トン以下のトラックとなります。

平成19年3月に法律が改正され、現在中型免許が必要となる車両は、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量が4.5トン以上6.5トン未満の車、また乗車定員11人以上29人以下の車と分類されました。

制度が変わる前は、車両の総重量が5トン以上、最大積載量が3トン以上であったため、現在の免許制度と比べると、対象となる範囲は狭くなり、一見すると運転できる車の範囲が狭くなったようにも見えますが、中型免許を持っていれば準中型免許の範囲の車も運転することができるため、実質的に運転できる範囲の車は変わっていません。

中型自動車免許(中型免許)を取ると出来る仕事

中型自動車免許を取得すると、主には地場や長距離の4トン・6トントラックの運転手、店舗間のルート配送、ゴミ収集などといった仕事に就くことができます。また、マイクロバスの運転ができるため、病院やゴルフ場、またはホテルといった各施設を使っている人を目的地まで送迎する仕事にも就くことができます。

中型トラックの代表は4tトラック

主に中型免許で乗れる車は4トントラックと言われるサイズのものが多いでしょう。4トントラックは車両の重さが8トン以下で、そのうち最大積載量が5トン以下のものをいいます。さらに荷台の形や装備品によって最大積載量が2.5トン~4.5トンと変化し、車体のサイズもトラックによって様々ですが、全長が7.5~9.5メートルのものが主流となっています。主なメーカーのトラックで乗れる車を挙げてみると、三菱ふそうの「ファイター」や、日野自動車の「レンジャー」、いすゞ自動車の「フォワード」が当てはまります。

この4トントラックは準中型免許でも運転できるように見えますが、最大積載量が4.5トンを超えたり、車両総重量が7.5トンを超えることがあるため、その場合は中型免許の範囲に入ってしまいます。

一般的に中型免許で乗れる車は、4トントラックの他、6トントラック、消防車、マイクロバス、ごみ収集車などが当てはまります。

また、もしマイクロバスを運転する場合、乗客が11~29人以下の場合には「第二種免許」が必要になります。

また、中型免許を所得していると、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車も運転することもできます。

中型自動車免許(中型免許)を受験するための資格・条件

受験資格のある年齢は何歳から?学生でも取れる?

中型免許を取得するには様々な条件があります。まず普通免許または大型特殊免許を取り、その後の運転している期間が2年以上ないと取得することができません。

また、受験できる年齢は、修了検定までに満20歳の年齢に到達している必要があります。「満」ということは、試験の日に20歳になっていれば大丈夫です。また、規定の年齢に達してさえいれば、学生や社会人といった違いで受講できないということはありませんのでご安心ください。

免許証をとるために年齢以外に必要な資格・経験・条件はある?

教習所に入校する際や、運転免許センターで中型免許の試験を受けるには、いくつかの条件があります。まずは、運転するときに必ず必要なのは周りの情報を確認することです。そのため、最初に視力に関する適性検査に通る必要があります。

視力に関しては、まず両眼で0.8以上の視力と、片眼で0.5以上の視力が必要になります。もちろんコンタクトレンズやメガネを着用して運転している人はたくさんいるため、着用したまま検査を受けることもできます。

さらに奥行きや距離感の確認ができるかどうかということで、深視力検査も受ける必要があります。

この深視力検査は、3本の棒の内、真ん中の1本が前後に動きます。その3本の棒が一列に並んだ時点でボタンを押します。この動作を3回繰り返し、平均の誤差が2センチ以内であれば問題ありません。また、運転をする上で信号の色の確認ができなければいけないため、色彩識別能力に関しての検査もあります。といっても実際は赤・青・黄色の信号で使用する色の識別ができれば問題ありません。

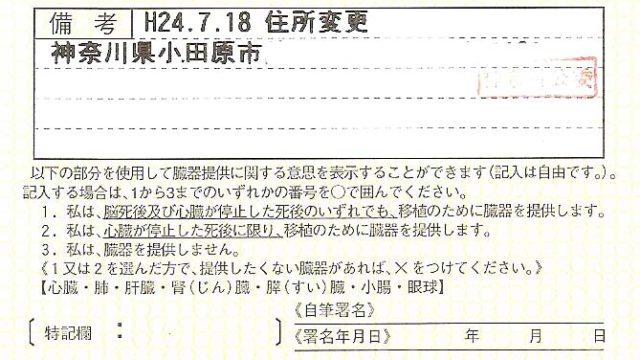

すでに免許の区分改正前に普通免許を所得した場合、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載された中型免許を持になるため、教習所で限定解除のための教習を受け、卒業検定に合格し、卒業検定までに満20歳以上になっていれば中型自動車免許を交付してもらえます。

ちなみに上記は「第一種」の中型自動車運転免許の取得に関しての条件で、旅客自動車として運転する際に必要な「第二種」と言われる中型自動車運転免許の取得年齢は21歳以上で、普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許をすでに所得しており、さらに免許経歴が3年以上ある必要があります。

中型自動車免許(中型免許)を取得する流れと取るのにかかる時間

免許を取得するためにどんな手続きや試験があってどれ位の期間・時間がかかるの?

まず中型免許の取り方は「指定の教習所に通い教習を受け、技能卒業検定に合格する」と「運転免許センターで試験を直接受ける」の2種類の方法があります。

教習所に通い、技能卒業検定に合格する方法(一般的な方法)

まず指定教習所に入校し、その日のうちに視力や深視力といった適性検査を受けます。ちなみに最初の検査に通ることができなければ教習所にはいることすら出来ません。

また、技能講習は敷地内の専用コースで受ける「第一段階」と実際に公道に出て運転する「第二段階」に分けられます。第一段階は主に教習所内の指定のコースを走行し、バックや縦列駐車と言った基本的な動作を練習します。一般的に第一段階の教習時間は7時間(マニュアル普通自動車免許を所持している場合)で、最後の見極め教習で教官に合格をもらうことで第一段階の技能検定を受けることができます。

第一段階の技能検定に合格すると、公道で教習を受けるために必要な「仮免許」が交付されます。仮免許交付後は、路上を使った第二段階の教習が始まります。教習時間は8時間(マニュアル普通自動車免許を所持している場合)で第一段階同様、最後の見極め教習で合格をもらうことで、最後の技能卒業検定を受けることができます。

すでに普通自動車免許などの運転免許を取得していると、学科講習が免除になります。卒業検定に合格すると、運転免許センターに教習所が発行した卒業証明書を持って行き、免許の申請を行います。再度適性検査を済ませ、中型免許を取得することができます。

普通免許では合宿教習が知られていますが、中型免許でも合宿教習を利用できる教習所があるため、教習時間を短期間で終わらせることもできます。その場合、マニュアル普通自動車免許を保持している場合は最短9日ほどで取得することも可能です。

運転免許センターで試験を直接受ける方法(一発試験)

上記で紹介した方法以外に、運転免許センターで直接試験を受けて免許を取る方法があります。この方法は、何度も教習所に通っわずに済む方法であることから、「一発試験」と呼ばれています。一発試験で免許を取得するには、次のような順序を踏む必要があります。

まず、仮免技能試験を受けることが必要になり、その後仮免技能試験に合格後、5日以上、さらに10時間以上の練習が必要となります。また、その運転経験を積む際は免許歴3年以上の同乗者が必要という条件になります。その後にようやく本免技能試験を受けることができ、これに合格すると、「中型自動車講習」や万が一の時の対応として「応急救護講習」を受講し、ようやく免許の交付となります。

教習所に比べると時間や費用面では楽に見えるものの、あくまで全てのテストをスムーズにこなせた場合となります。しかし中型免許で運転するトラックでの試験は乗用車以上に運転が難しいため、全てスムーズに進めることは極めて難しいでしょう。

そのため、一発試験を利用する人は免許を失効してしまった人が再び免許を取るために受けるものと考えておいた方がいいでしょう。

8トン限定免許の解除方法

限定免許の解除は免許センターと教習所で行うことができます。教習所の場合は、最低5時間の技能講習を受けなければいけません。

また、大型運転免許を取得することで中型以上の車を運転することができるため、上位免許を取得することで限定免許を解除するという方法もあります。ちなみに一度限定解除をすると再び8トン限定免許に戻ることはできません。

中型自動車免許(中型免許)を取得すると運転できる車

| 大型 自動車 |

中型 自動車 |

準中型 自動車 |

普通 自動車 |

大型特殊 自動車 |

大型自動 二輪車 |

普通自動二輪車 | 原動機付自転車 | 小型特殊自動車 | 牽引自動車 |

| 運転NG | 運転OK | 運転OK | 運転OK | 運転NG | 運転NG | 運転NG | 運転OK | 運転OK | 運転NG |

| 【備考】「8トン限定」である場合、総重量8トン未満、積載量5トン未満の車を運転できる | |||||||||

中型自動車免許(中型免許)を取得するのにかかる費用

免許をとるために全部でどの位のお金や費用がかかるの?

中型免許を所得するのにかかる費用は免許取得方法によって異なります。また、受ける教習所によって金額が違うため、ここでご紹介する金額はあくまで目安であるということを頭に入れておいてください。

まず教習所の場合、マニュアル普通自動車免許を取得している場合の費用は、通常の教習の場合、第一段階、第二段階、技能検定全て含み、値段が約18万円ほどかかる計算になります。また、合宿免許の場合は値段が約14万円ほどかかる計算になります。ちなみに合宿の場合は教習費用に宿泊費と食事がついているため、生活コストも大きく下げることもできるため大幅に費用を抑えることができます。

また一発試験の場合、受験料や仮免交付手数料、所得時講習受講料、試験で使うトラックの使用料など、全て合計した値段は約4万円ほどかかる計算となります。

最後に運転免許センターでかかる費用ですが、運転免許センターでの本免試験の受験費用に関しても各都道府県によって若干の違いがあるため、自分の住んでいる近くの運転免許センターで確認するようにしましょう。目安として、指定教習所を卒業し運転免許センターで学科試験のみを受講する場合、手数料1550円が必要となります。

安く免許を取得するにはどうすればいいの?

上記を比べると一発試験の方が圧倒的に費用を抑えられる計算になりますが、合格率が極めて低く、結果何度も受験しなければいけなくなるため、結果的に教習よりも費用と時間がかかるというデメリットが発生します。そのため、少しでも費用を抑えようと考えるのであれば、合宿で免許を取得することをおすすめします。

運送会社でドライバーになると費用負担はしてくれるの?

運送ドライバーになると、会社が免許の取得費用を負担してくれるところも存在します。さらに最近は運送業界全体が人手不足であり、どこの会社も人材確保に悩んでいます。そのため、もし免許を持っていなくても入社後に会社が費用を負担して免許を取得させてくれるところもたくさんあります。そのため、もし転職先として運送業界も考えるのであれば、免許を取得する前に興味がある会社に相談してみるといいでしょう。

中型自動車免許(中型免許)の取得方法・費用・運転できる車のまとめ

法改正以前に免許を取得した人は。免許に8トン限定と書かれ、一体どのくらいの大きさの車を運転できるのかあやふやになっていたのではないのでしょうか。

特にこれから運送業界でも必要になってくる中型免許を取得し、ぜひ仕事の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

「働いても給料や条件があまりよくならない」、「体力的にも労働時間もしんどくなってきた」、「将来が不安」、でも”いい仕事ってないよなぁ”と感じたりしていませんか?

もしそうなら、ドライバー不足の今は絶好のチャンスです!

ご存じかもしれませんが、ドライバー不足でどこの企業も人を欲しがっているため、これまで考えられなかったような高年収・好待遇の案件が増えてきています!

なので、もしあなたが最近になっても「あまり年収や待遇がよくならないなあ」と感じるなら転職すれば年収・条件アップの可能性はかなり高いです!

【LINEでドライバーの転職相談】

もちろん転職やお金が全てではありません。慣れた環境や仕事があれば長時間労働や低い年収も気にしないという考えもあります。

ただ、そこまで本気で転職を考えたりはしてないけど、「一応、ドライバーの年収や労働条件って世の中的にはどの位がアタリマエなのか興味はある」、というのであれば情報収集するのは得はあっても損はないでしょう。

ただ、ドライバーの仕事は忙しいのでじっくり探す時間はなかなか取れないものです。ホームページに書いてあることが本当かどうかあやしいと感じるドライバーさんもいます。

それなら、ドライバーズジョブの転職サポートサービスに仕事探しを任せてみませんか?

- 転職するしないに関係なく完全無料でサポート

- 電話で希望条件を伝えて待っているだけで好条件の仕事を探してもらえる

- もし応募したくなったら、履歴書や面接のサポート、条件交渉も手伝ってもらえる

ので、仕事を探す方にはメリットしかないようなサービスです!

ドライバーズジョブはドライバー専門のお仕事探しサービスなので運送業界や仕事内容に詳しく、ドライバーや運送業界で働こうと考えるみなさんを親身になってサポートします!

登録はもちろん無料で、気軽な悩みから仕事探しまで何でも相談してみてください。![]()

また、「ちょっともうドライバーは疲れたなあ」「他の仕事もやってみたいなあ」という方もいらっしゃると思います。

今の世の中はどの業種も人手不足で年齢に関わらず未経験者も積極活用中です。ドライバー経験者の方は体力もある方が多く採用でも有利なため、全く別の業界で活躍される方も多くいらっしゃいます。

人材紹介サービスはどの会社も転職希望者に費用は発生しないので(採用企業がコストを支払うため)、気になった方は話だけ聞いてみるのもアリでしょう。